原住民傳統射箭比賽,因為除了發展健康體魄,也是提升各族群間互動交流的模式,而原住民傳統射箭比賽裡,則必須使用傳統弓,如木弓、竹弓等,且規定不得加裝瞄準器或使用複合材質,相較於現代比賽用弓箭,傳統射箭比賽不僅更加體現了射箭這項古老運動的原始風貌,選手們各式美麗的傳統弓也為比賽增添了更多趣味。上場選手們屏氣凝神瞄準,要將箭射向靶位,比賽過程當中一定會有輸有嬴,但場上的選手們在乎的是,可以跟全國不同族群朋友切磋射箭技術,也享受整個比賽過程。

文 / 圖 尚武發展協會

原住民傳統民俗

大武鄉公所在今年擴大舉辦原住民傳統射箭比賽,將活動訂為「2020箭康大武原住民傳統射箭邀請賽」,在大武鄉尚武國小舉辦,在尚武國小校長的大力支持下,讓這次的賽事能圓滿落幕,也讓選手體驗到在一片綠油油草地上,身旁有著小山丘的陪襯,雖然當天頂著大武的烈日,但選手們心情相當輕鬆,有幾位高手的射工了得,箭箭中靶心,也有長青60歲以上長青亮點,射箭中靶一點也不輸年輕人,顯示老當益壯的體魄。增添了不少原生風情;來自台灣全國的射箭好手,一同參與這個具有原住民傳統技藝的邀請賽,可以說是全國射箭高手齊聚一堂競技。

在這次的傳統射箭邀請賽,是大武鄉第一次對外開放,將原住民傳統射箭比賽擴大到全國的邀請賽,也特別選在8月1日原住民日來舉辦,而原住民族日是臺灣紀念原住民正名自我認同的節日,日期是8月1日,該日亦為中華民國的國定紀念日之一,而選在這天舉辦可以說是,在大武鄉活動中相當有紀念價值的一天。

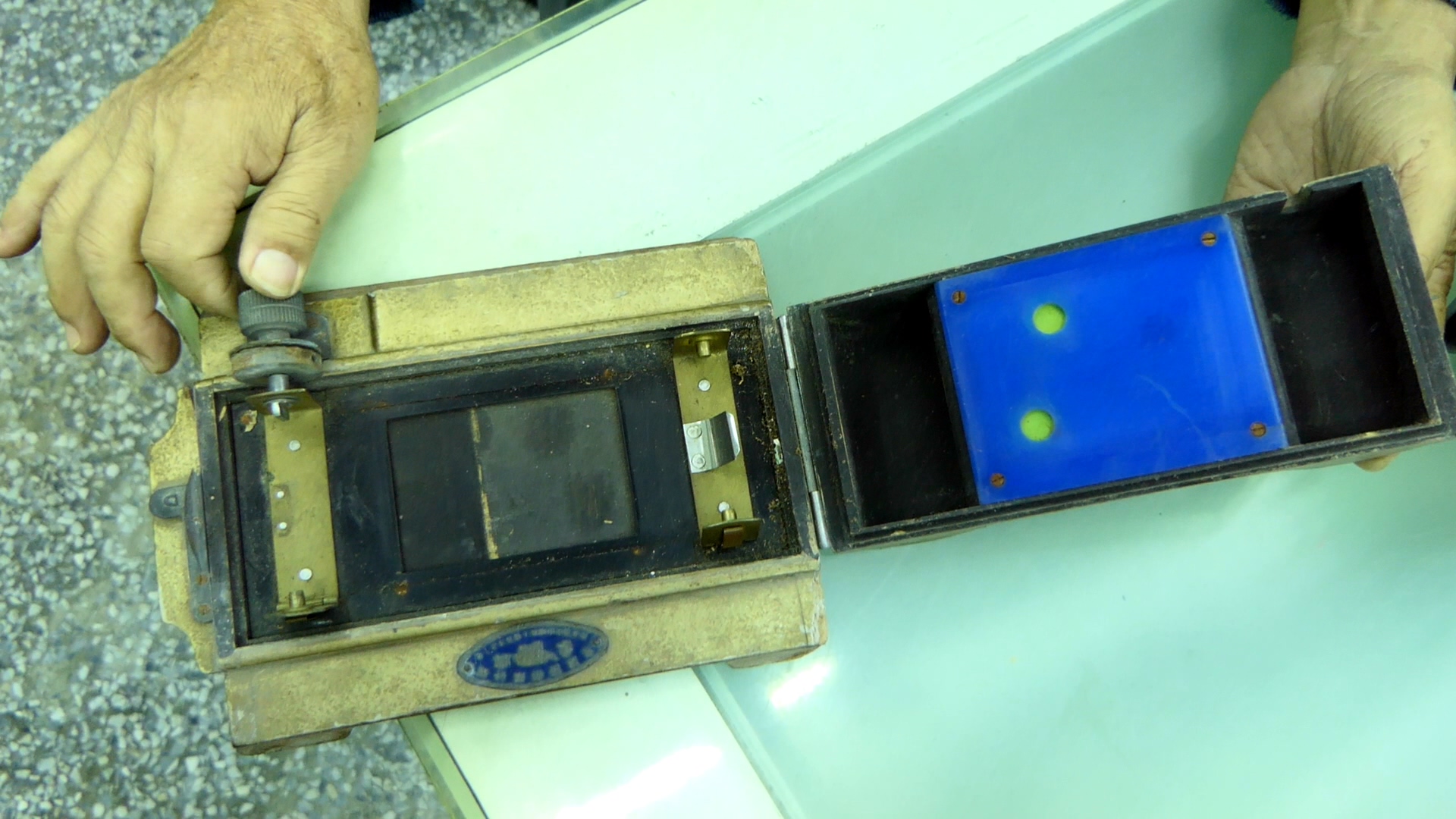

傳統手工弓箭

大武鄉在地的射箭高手群中,許多選手都是自己手作製弓,憑著對原住民傳統文化的熱情,在製做弓箭方面是需要許多的經驗,而每一支弓都是純手工打造而成的,而射箭過程中每一個人的持弓的姿勢都略有不同,出力拉工與瞄準都有著自己的方式。談到原住民傳統射箭就一定會說到弓箭的材質,從採集竹子、薰乾定形、套繩、接合,全長195公分的傳統原住民弓箭;從七里香材質的選材,到現在採用的孟宗竹,選手們全部親力親為,秉持這樣的傳統弓箭,這樣的弓射出的一種文化傳承的箭,是非常有意思的。